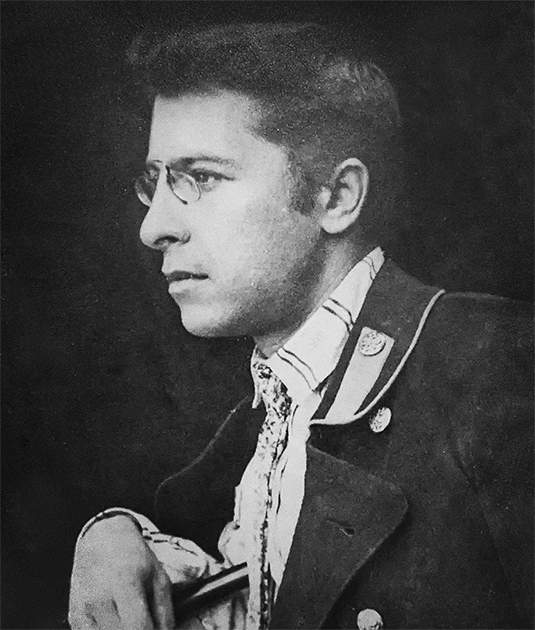

родился 12 февраля 1882 года

Минск (Беларусь)

фотограф, педагог, ученый

умер 4 декабря 1957 года

Минск (Беларусь)

Лев Урбанович Дашкевич

Относительно отцов-основателей беларуской фотографии самым очевидным будет определение «первый»: впервые открыл студию, впервые напечатал, первый выехал в экспедицию и т.д. На то они и основатели, классики, чье наследие сохраняется в музеях. Но отметим в первую очередь их разностороннюю одаренность, способность преодолевать общественную и профессиональную инерцию – ко Льву Дашкевичу это относится в полной мере. А еще дворянское происхождение, серьезное образование и широкий круг научных интересов, склонность к экспериментам и даже «фотографическую поэзию» как стиль и концепцию.

Лев Дашкевич начал образование в Минской мужской гимназии, продолжил на медицинском факультете Варшавского университета, затем перешел к филологии в Университете Бургундии (Дижон, Франция), и не откладывая надолго, поступил на фотографическое отделение в Парижскую высшую школу графических искусств (1906, 1908 – 1909).

В 1920 году Дашкевич становится первым в Беларуси преподавателем фотографии: происходит это в Минском институте народного образования. Помимо этого курса есть еще мировая литература, но с фотографией все серьезно: теория и практика, технологии, оптика и химия процессов, художественные приемы, особенности жанров и т.д. В описании авторского курса было указано, что он основан на программах зарубежных техникумов.

В 2019 году появилась публикация о том, как в период между завершением учебы и возвращением в Беларусь, Дашкевич работал на Кавказе (1911 – 1917). Здесь он преподавал французский язык, физику и природоведение (Тифлис, Эривань), но азербайджанские историки отмечают его вклад в историю фотографии их страны. Будучи государственным фотографом правительства и совершая поездки, он снимал и описывал регион, отдельные местности, образ жизни, в том числе трагические события этого периода на Кавказе. Известно примерно 300 цветных фотографий, сделанных автохромным методом Люмьера и несколько черно-белых.

В Ереване была сделана иконическая фотография Зинаиды Онуфриевны, жены Дашкевича. Портрет датируется 1912 – 1913 годами, хранится в Национальном историческом музее Беларуси и известен самой широкой публике. В ней хорошо проявлен его подход к портретной съемке: узнаваемая эстетика, доверительное отношение к модели и высокое мастерство. Мягкий свет, легкость и одновременно непростая композиция, фактурность, физически ощутимое тепло кадра – хочется сказать, что в этом весь Дашкевич, но нет, не весь!

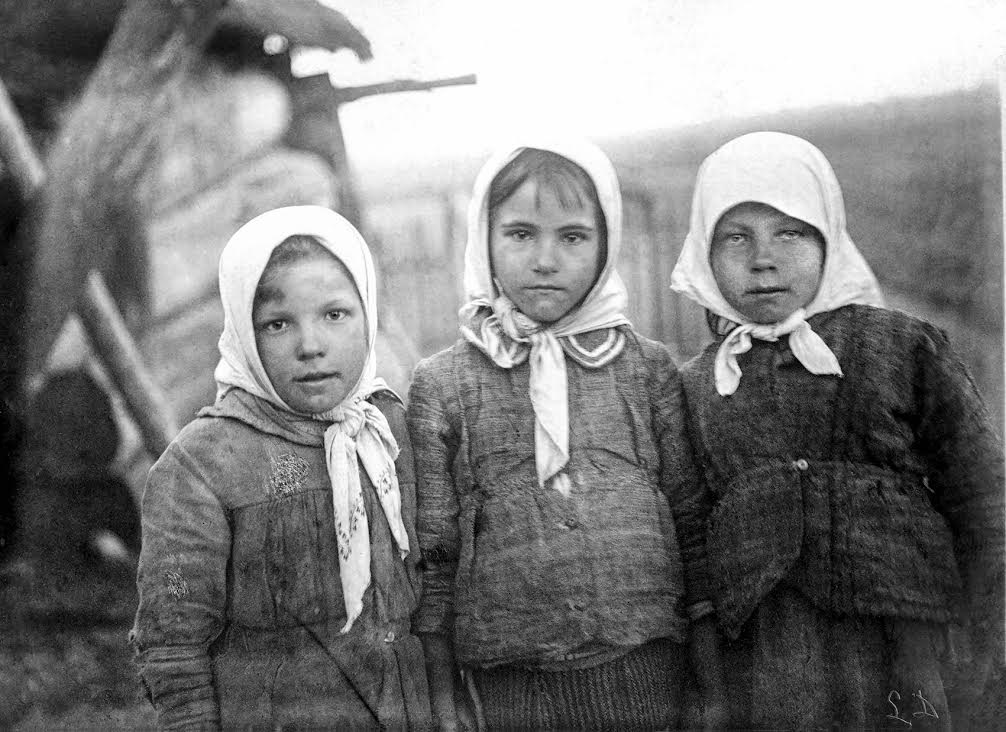

Примерно с 1920 года он занимается уже беларуским краеведением, сначала в составе Минского товарищества истории и древностей, а в 1928 – 1929 как член Минского товарищества фотографов-любителей. История, охрана памятников (всегда актуально!), археология входят в круг его интересов, а в частности, свой доклад о Заславле Дашкевич иллюстрирует фотоснимками. В 2023 году состоялась первая в БССР этнографическая экспедиция; в маршрутной карте – Игуменский и Борисовский паветы, где Дашкевич делает более 100 снимков. Документы времени и художественные средства (тонирование позитивов), точность экспозиции и эмпатия – Дашкевич остается собой, и настаивает на том, что искусство может быть частью образа жизни, общей культуры страны. В архиве музея есть прямые его высказывания о роли искусства [фотографии], о необходимой поддержке от государственного издательства и т.д.

Период до 1930 года был, видимо, самым насыщенным и продуктивным в жизни фотографа Дашкевича.

Он участвует в нескольких выставках в Минске и Дрездене (Германия), снимает серию портретов деятелей культуры и виды Минска. Колос, Купала, Станюта, Бядуля и городские стройки, новые предприятия. Последние, к слову, отличаются индустриальной эстетикой, интересными ракурсами. Конечно, фотограф ощущает дух нового времени, но и классические натюрморты, интерьеры и репродукции произведений искусства были ему не чужды. Например, об экспозиционном дизайне тех лет можно получить представление благодаря его съемкам в залах Белгосмузея. А несколько сцен из спектакля БДТ 1 по пьесе М. Чарота «На Купалле» рассказывают о театральной жизни страны. Он служит официальным фотографом Института охраны труда, публикуется в газетах и первом в БССР иллюстрированном журнале «Чырвоная Беларусь», работает для Белгосиздата (альбом «Беларусь Савецкая», 1931). «Вада і жыццё» – его собственная книга на экологическую тему в том же издательстве (1930, 5000 экз). А для Всебелорусской сельскохозяйственной выставки в 1930 году готовит больше 400 снимков.

Общественная деятельность Льва Дашкевича тем временем не была безоблачной. Впервые он был задержан полицией еще в Варшавском университете за участие в студенческих забастовках. В 1930 году его арестовывают по делу о вымышленном Союзе освобождения Беларуси, где он стал свидетелем и через несколько месяцев был освобожден. Фотография постепенно удаляется на второй план, а на первый выходят педагогика (фотография), исследования (в медицине). 1941 – 1944 годы Дашкевич провел в эвакуации в Бишкеке, по возвращении в Минск занимался научной работой в области медицины, и к фотографии уже не возвращался.

наследие

Размышляя о том, насколько интересно наследие Льва Дашкевича и развивается ли оно в современной беларуской фотографии, нужно отметить как минимум одно направление – пикториализм. При жизни фотографа, по идеологическим причинам он уступил место соцреализму, который был приоритетным во всех видах искусства. А Дашкевича увлекали черно-белый гуммиарабик, пигментная печать, олеотипия, цианотипия, трехцветный способ Липмана, бромойль, вирирование золотом, платиной, серой, обработка позитива солями серебра, запыление по Демаши – он работал со всеми этими техниками, самыми сложными и трудоемкими. Очевидно, что эта сторона фотографической работы была для него важна и интересна. Но не только эта, задача, конечно, состояла в том, чтобы максимально приблизить фотографию к традиционным жанрам визуального искусства: к живописи и графике. Художественная фотография, мастерство фотографа не были для Дашкевича формальными определениями, именно в них он видел ценность и своей профессии, и отношения к ней в обществе. Со временем, во всем мире и по известным причинам, эти сложные, ручные технологии печати стали называться альтернативными. То есть сначала их забыли (примерно в середине прошлого века), а затем они вернулись из совсем узкой маргинальной ниши в более широкий круг знатоков.

Но вот что интересно: в Беларуси пикториализм как художественная фотография и связанные с ней технологии практически не уходили! Да, не были мейнстримом, но благодаря Альберту Цехановичу, Маргарите Трениной (оба активно работали примерно с 1980-х годов), Марии Боне, Андрею Воскресенскому в забвение все же не ушли. Понятно, что современные практики сейчас другие, многое переосмыслено, но от эстетической концепции в Беларуси точно не отказались. В 2012 году выставку современных пикториалистов так и назвали «Метаморфозы» (и она не единственная у этих фотохудожников). Афиша содержит прямое посвящение 130-летию со дня рождения Льва Дашкевича. А фотографии самого юбиляра можно было увидеть в 2002 году на выставке «Очарованный Беларусью» и в альбоме 2017 года «Лев Дашкевич. Фотографии». Наследие классика хранится в Национальном музее истории и культуры Беларуси, обе выставки проходили там же, и очень хочется думать, что мы имеем дело с преемственностью, с достойным развитием традиции.

Хотите и можете поддержать выход новых статьей о беларуских фотографах?

Оформите ежемесячную подписку на наш Patreon, на ту сумму, которая вам комфортна в месяц.

ФОТОГРАФИИ

Лев Дашкевич

В ПОИСКЕ!

Если у вас есть фотографии авторства Ивана Петровича – присылайте нам.

ОТКРЫТЫЙ ПРОЕКТ

БЕЛАРУСКИЕ ФОТОГРАФЫ / ИСТОРИЯ

В основе истории фотографии – люди. Лишь зная историю конкретных людей, можно приблизиться к пониманию процессов происходивших в поле беларуской фотографии. Собирая истории людей, мы ставим перед собой цель формирования общего представления о поле беларуской фотографии, которое существует уже почти два века, вне зависимости от смены названия территорий или правителей.

подписывайтесь на наши соцсети